"فنٌّ للملايين": إرث فتحي محمود

لم يكن ألف عام ليكفي الفنان المصري فتحي محمود لتحقيق كافة أحلامه

من بدايات متواضعة في القاهرة مطلع القرن العشرين، شقّ محمود طريقه نحو قمة الإنجاز الفني في مصر، مُخلّفاً وراءه أعمالاً في الميادين والأماكن العامة باتت من بين الأشهر والأحبّ إلى قلوب المصريين، قبل أن يتحوّل لاحقاً إلى صناعة النحت

وُلد فتحي عام 1918، وأظهر موهبة فنية لافتة منذ طفولته. وبعد وفاة والده وهو لا يزال صغيراً، اضطر في ظل ضيق الحال وعجزه عن شراء أدوات الرسم إلى نحت زخارف دقيقة على جدران وسلالم المبنى الذي كانت تقيم فيه أسرته.

جاء ذلك في لحظة فارقة من تاريخ مصر، إذ كانت البلاد تتخلّص من إرث الاحتلال البريطاني ومن هيمنة الأوروبيين على المشهد الفني، وتبدأ في احتضان مواهب أبنائها. فقد تأسست مدرسة الفنون الجميلة عام 1908، وخرّجت أسماء بارزة من بينها محمود مختار، رائد النحت المصري الحديث.

وكان فتحي محمود من أبرز هؤلاء، إذ نال جائزة مختار لأجمل عمل نحتي في مصر لعامين متتاليين، وهو لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره. وبعد تخرّجه في كلية الفنون التطبيقية بجامعة القاهرة عام 1938، سافر إلى بلجيكا وإيطاليا وفرنسا لاستكمال دراسته، ثم عاد إلى مصر ليكرّس جهده لتجميل فضاءاتها العامة.

ولم تقتصر مساهماته على النحت وحده؛ فقد زيّنت نقوشه البارزة عدداً من أبرز المباني والمواقع في القاهرة، من بينها الغرفة التجارية، ونقابة الصحفيين، وجامعة القاهرة، وبرج الزمالك. كما أنجز تسعة تماثيل امتدّت على الطريق الواصل بين وسط المدينة وأهرامات الجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع.

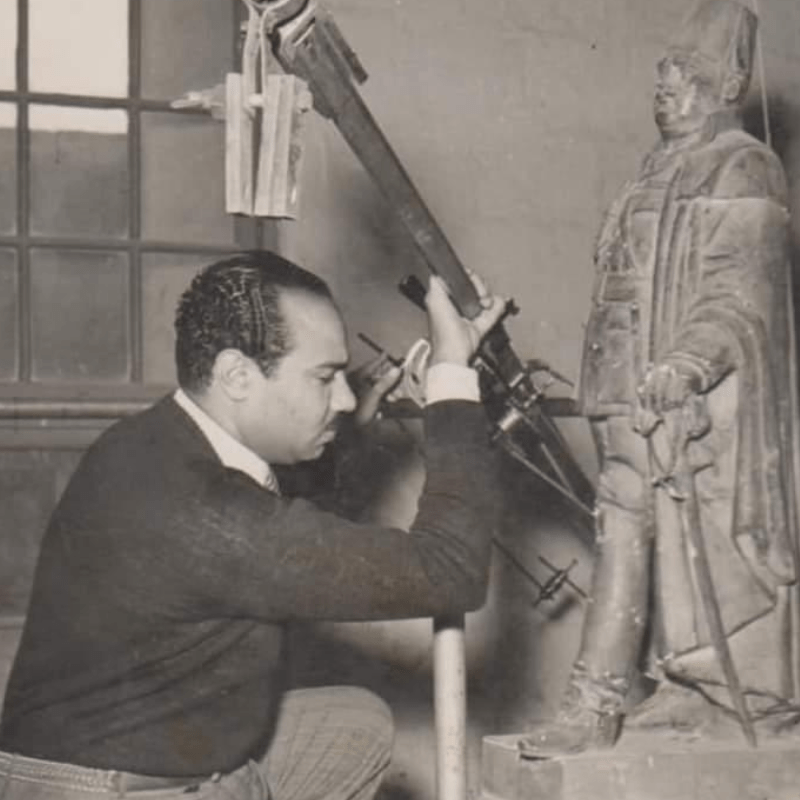

اختصّ فتحي محمود في إنجاز التماثيل الضخمة، وكان من القلائل الذين امتلكوا ورشة نحت خاصة، ينجز فيها أعماله البرونزية بنفسه، متجاوزاً بذلك الممارسات السائدة آنذاك التي كانت تقضي بإرسال الأعمال إلى أوروبا لاستكمالها.

كان محمود مدركاً لقيمة الفن العام في تشكيل الهوية وجذب الزوار، وقد عبّر عن ذلك بوضوح في مقابلة أجريت معه عام 1952، قال فيها:

“زرتُ العديد من الدول الأوروبية، ولاحظتُ كيف يستطيع الناس هناك جذب السيّاح بخطوات بسيطة. يستخدمون صخرة عادية في مكان مهجور أو كهف موحش، ويخلقون حولها جواً رومانسياً، فيحوّلونها إلى موقع سياحي فريد”.

حصد فتحي محمود خلال مسيرته الفنية 22 جائزة محلية ودولية، من أبرزها الميدالية الفضية في معرض بروكسل الدولي عام 1958، عن إنجازه لأكبر لوحة خزفية نحتية في ذلك الحدث العالمي.

ولا تزال أعماله في القاهرة والإسكندرية جزءاً لا يتجزأ من المشهد الحضري للمدينتين؛ كمواقع يتوافد إليها المواطنون لالتقاط الصور التذكارية، والاحتفال بمناسباتهم الخاصة، من بينها حفلات الخطوبة والزفاف. هذا الحضور المستمر لأعماله في الحياة اليومية للمصريين يُجسّد أحد شعاراته التي تبنّاها مبكراً: “فنٌّ للملايين، من الشعب وإليه”.

رجل فنّ وصناعة

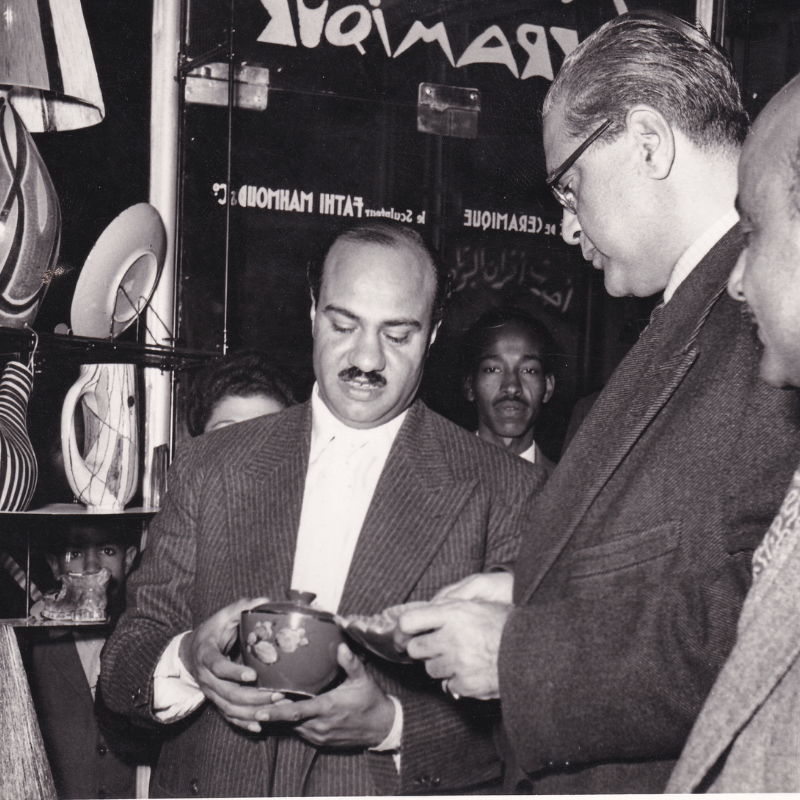

لم يتوقف فتحي محمود عند حدود النجاح الفني؛ بل واصل السعي لدمج الإبداع بالحرفة الصناعية، واضعاً نصب عينيه هدفاً واضحاً يتمثل في إيصال الفن إلى البيوت المصرية. وقد تحقق هذا الطموح عام 1952، حين أسّس أول مصنع للخزف في البلاد، وبدأ إنتاج مزهريات وتماثيل وزخارف دقيقة الصنع.

كتب عبد الغني الحراس في سيرة الفنان فتحي قائلاً: “كان من أهداف هذا الفنان الموهوب ترسيخ الوعي الوطني. لقد منحنا مصنعه شعوراً بهويتنا الفنية والصناعية، وأكّد أننا لم نعد بحاجة إلى المنتجات الأجنبية”.

تميّزت منتجات المصنع بجودتها العالية وسعرها المناسب، ما أتاح لها الانتشار الواسع، و”أضفت على كل مكان مسحة من الذوق الرفيع والابتكار، وكانت في متناول الجميع”.

وفي عام 1961، توسّع محمود في نشاطه الصناعي، فأسّس مصنع “عصر الحداثة” لإنتاج الأثاث المنزلي، قبل أن ينتقل إلى مجال التطوير العمراني عبر مشروع “إيدن روك”، وهو مجمّع سكني خدمي في منطقة كينغ مريوط الهادئة بضواحي الإسكندرية.

لم يكن جميع من حوله قادرين على مجاراة طموحه المتسارع في مجالي التصنيع وإدارة الأعمال.

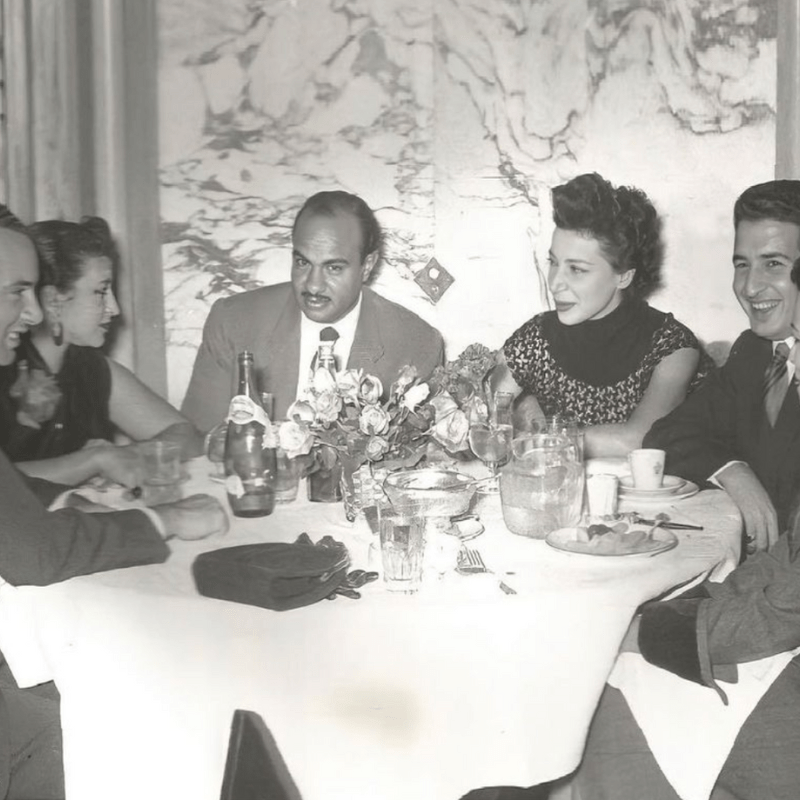

“الفنان يحيا بالأحلام، بالخيال، وبالقدرة على رؤية ما يعجز الآخرون عن رؤيته”، هكذا وصف أحد أصدقاء فتحي محمود مسيرته. وأضاف: “عاش فتحي غريباً مرتين؛ الفنانون كانوا يرونه رجل أعمال، ورجال الأعمال كانوا يرونه فناناً”.

كان محمود أكثر من ذلك. جمع بين الحسّ الفني المرهف والقدرة على إدارة المشاريع الكبرى، بين عشق الجمال في أدق التفاصيل، والحنكة في التخطيط الصناعي والتنموي.

لم تكن طموحاته محدودة بإنتاج الخزف أو النحت؛ بل امتدت إلى مشاريع ثقافية وعمرانية واقتصادية. حلم بتأليف كتب متخصصة في فنون الخزف والنحت، وسعى إلى تطوير حلول معمارية لأزمة الإسكان، وتصميم أثاث بسيط يضفي جمالاً على البيوت المصرية. رأى أن القاهرة بحاجة إلى تخطيط يمتد لمئتي عام، لمعالجة أزمة المرور وربط العاصمة بسائر المدن. كما اقترح مبادرات لتطوير التعليم العالي، وتنشيط السياحة، وتشجيع الصناعات الحرفية الصغيرة مثل الزجاج والخزف والنجارة.

قال محمود في أحد تصريحاته: “الفن أحد أهم ركائز الصناعة ونهوضها، لأنه يعتمد على العقل، والعقل يعني المنطق والتحليل والاستشراف والعودة إلى الأصل. وإذا لم أتمكن من التعبير عن أفكاري وتنفيذها، فهي ليست سوى أوهام”

بعد نجاح مصنعه للحجر الخزفي في القاهرة، بدأ العمل على مشروع جديد في الإسكندرية: مصنع للخزف الصيني لإنتاج أدوات مائدة عالية الجودة، مستخدماً أحدث التقنيات الألمانية. لكن المشروع لم يكتمل؛ فقد رحل محمود عام 1982 عن عمر ناهز 65 عاماً، قبل وصول المعدات، وظلّ موقع المصنع أرضاً خاوية.

كتب الصحفي إسماعيل نقيب في رثائه: “كان هذا الفنان بحاجة إلى ألف عام ليحقق كل أحلامه. كنا نستمع إليه وهو يتحدث عن مشاريعه التي لا تنتهي، ونعلم أن قلبه المرهق لن يحتمل كل هذا الحلم. كنا نأمل أن تساعده أحلامه الكبيرة على تحمّل العبء، لكن فجأة توقف قلبه، وتوقفت معه أحلامه العظيمة”.

تحقيقٌ حُلم طالما راوده

لم يكن رحيل فتحي محمود نهاية لحلمه. فقد تعهّد أبناؤه الثلاثة بإتمام المشروع الذي أفنى سنواته في التخطيط له، ومضوا قدماً في تأسيس المصنع الذي أراده أن يجمع بين الفن والصناعة.

وبعد أربع سنوات من وفاته، أُشعل أول فرن في المصنع، لتبدأ مرحلة الإنتاج في العام التالي. حمل المشروع اسم «الشركة المصرية الألمانية للخزف»، واتخذ من الإسكندرية مقراً له، وبدأ بإنتاج خمسة أطنان يومياً من أدوات المائدة. ومع مرور الوقت وتوسّع النشاط، ارتفع الإنتاج تدريجياً ليبلغ نحو 80 طناً يومياً، ما جعله أكبر منشأة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واليوم، وبعد أكثر من قرن على ميلاد فتحي محمود، بات المصنع الذي حلم به ينتج أدوات مائدة تُستخدم في آلاف البيوت المصرية، وتُصدّر إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.

إنه إنجازٌ لا يختزل مسيرة فنية فريدة فحسب، بل يُجسّد رؤية رجلٍ آمن بأن الفن يمكن أن يكون ركيزة للصناعة، وأن الجمال لا ينبغي أن يبقى حكراً على المعارض، بل يجب أن يدخل كل بيت.

تكريم يليق بفنانٍ ورجل أعمال بارز…